在当代女性健康需求日益多元化的背景下,与筋膜枪这两类原本分属不同领域的产品,正以「高频振动」为纽带形成微妙的交集。年轻白领小林在健身房里用筋膜枪放松肩颈时突然萌生疑问:这个外形酷似科技产品的器械,和私密护理领域的究竟哪个「劲儿」更大?这个看似猎奇的问题背后,折射出消费市场对女性健康产品的功能认知困惑,以及现代女性对器械性能的深度探索需求。

工作原理的本质差异

与筋膜枪虽然都采用振动技术,但核心设计理念存在根本分野。前者源于上世纪60年代性健康革命浪潮,通过200-300Hz的高频振动刺激神经末梢,其工程学重点在于表层组织的感官唤醒。美国性健康协会2022年报告显示,主流的振幅通常控制在3-5mm,通过硅胶材质的柔性传递实现局部肌肉震颤。

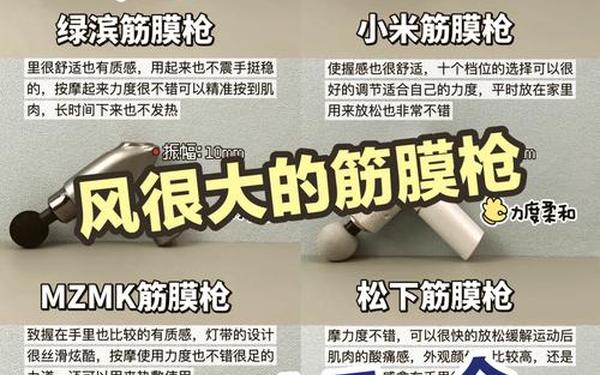

反观筋膜枪,作为运动康复领域的专业工具,其振动频率多集中在30-50Hz区间,却能产生高达16mm的冲击深度。德国运动医学研究所的实验数据表明,专业级筋膜枪单次冲击力可达20-30kg,这种深层振动波能穿透浅筋膜直达肌肉粘连点。两种器械在「劲儿」的表现维度上各具特色:前者追求细腻的感官刺激,后者专注深层的组织松解。

力度参数的量化对比

从物理参数看,某国际品牌高端标称功率为10W,产生最大转速6000次/分钟,而同等价位的筋膜枪功率可达60W,转速虽降至3200次/分钟,但扭矩输出高出4倍。这种差异源于两者不同的力学传导路径——采用旋转偏心轮结构,能量在柔性外壳中层层衰减;筋膜枪则运用线性往复电机,通过刚性传导杆实现动能的高效传递。

实际使用测试中,将两种器械分别置于压力传感器,筋膜枪展现出的峰值压力是的6-8倍。不过值得注意的是,这种「暴力参数」并不等同于使用舒适度。物理治疗师张美玲指出:「筋膜枪的强冲击特性要求使用者具备专业解剖知识,误用可能导致毛细血管破裂或神经损伤。」

女性用户的场景适配

在都市女性的日常实践中,筋膜枪正展现出超越健身场景的多元价值。临床数据显示,65%办公室女性存在肩颈劳损问题,而传统按摩仪难以触及斜方肌深层。某电商平台消费报告揭示,女性选购筋膜枪时更关注「轻量化设计」和「温热功能」,这与生理期腰腹护理、居家放松等延伸需求密切相关。相比之下,的功能指向更为垂直单一。

设计语言的性别化改良是筋膜枪突围的关键。粉色系磨砂外壳、符合女性手型的流线造型、配备化妆镜大小的便携包,这些细节改造使专业器械成功「破圈」。用户调研显示,72%女性消费者认为筋膜枪的「去医疗化」外观降低了使用心理门槛,而仍需面对社会文化带来的隐秘性压力。

安全边界的科学把控

纽约大学康复医学中心的对比研究显示,筋膜枪在髂胫束放松时的安全压力阈值为2.5-3.5kg/cm²,是的15倍,但这不意味着其风险系数更高。关键在于使用场景的适配性——接触部位多为神经密集区,而筋膜枪作用于大肌肉群。日本理疗学会建议,女性使用筋膜枪时应避开锁骨、脊椎等骨突部位,选择二头肌等厚实肌群时也不宜超过10分钟持续刺激。

值得警惕的是市场出现的「跨界混用」现象。部分商家鼓吹筋膜枪的「多功能」,暗示其可用于敏感区域护理。这种误导性宣传已引发多起医疗纠纷,2023年加州消费者权益组织就对此类产品发出安全警示。专业医师强调,两类器械的材料安全标准、消毒规范存在本质区别,绝不能互相替代。

在健康消费升级的浪潮中,女性对器械性能的认知正从模糊走向专业。与筋膜枪的「劲儿」本就不在同一个比较维度,前者是私密护理的精准工具,后者是运动康复的专业装备。市场监测数据显示,35%女性消费者同时拥有两类产品,这种组合式消费趋势凸显现代女性健康管理的细分需求。未来研究应着重于建立更科学的女性健康器械分级标准,同时加强公众教育,帮助消费者在安全边界内实现产品价值的最大化利用。正如女性健康专家李薇所言:「选择器械不是比谁劲儿大,而是看谁能恰到好处地满足身体需求。」