在全球化支付体系与隐私保护需求的双重驱动下,虚拟支付工具的技术创新持续迭代。其中,欧美地区兴起的"乱码卡"技术,通过算法生成的动态卡号与有限额度授权,正在重塑跨境消费与数字身份管理的安全边界。这类工具既为消费者提供了匿名支付的可能性,也引发了关于金融合规与数据主权的深度讨论。

技术原理与运作机制

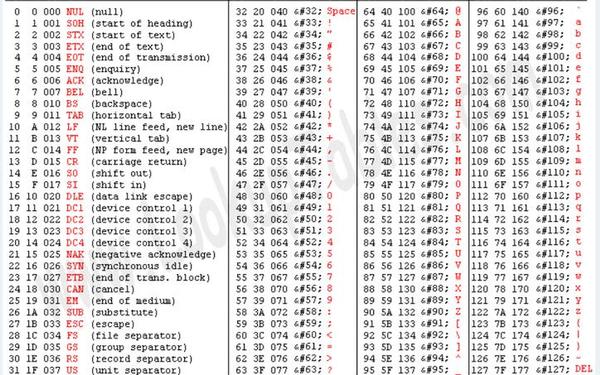

乱码卡的核心技术建立在虚拟账户生成系统(VAG)基础之上。通过银行级加密算法,系统可在0.5秒内生成包含16位虚拟卡号、CVV2验证码及有效期的完整支付凭证。与实体卡不同,这类虚拟账户通常绑定主账户余额而非完整账户信息,且支持单次或周期限额设定。

国际清算银行2023年支付安全报告显示,领先的乱码卡提供商采用三重动态加密机制:卡号生成阶段使用椭圆曲线加密(ECC),交易签名采用量子抗性算法,而账户关联则运用零知识证明技术。这种架构使得即便遭遇数据泄露,攻击者也难以追溯真实账户信息。

典型应用场景解析

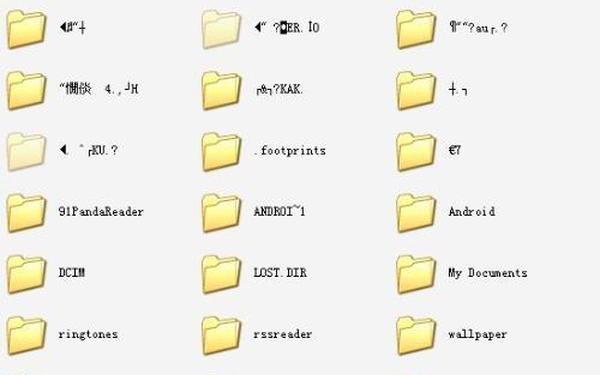

跨境电商领域是乱码卡的主要应用阵地。当消费者在境外平台购买受限商品时,系统生成的虚拟卡号可突破地域支付限制。例如某用户通过英国乱码卡服务订阅中东流媒体平台,实际消费金额从绑定的新加坡元账户扣除,整个过程无需暴露真实信用卡信息。

订阅服务管理则是另一重要应用场景。用户可为每个订阅项目生成专属虚拟卡,当需要终止服务时,直接作废对应卡号即可避免自动续费纠纷。PaymentsSource调查数据显示,采用该功能的用户订阅纠纷率下降72%,平台扣款失败率降低至传统方式的1/3。

合规风险与法律边界

尽管技术层面具备创新性,乱码卡的匿名特性正在遭遇监管挑战。欧盟支付服务指令(PSD3)草案明确要求,2025年起所有支付工具必须满足交易可追溯性标准。部分提供"完全匿名"功能的乱码卡服务,可能因违反反洗钱条例面临最高年营业额4%的处罚。

金融犯罪执法网络(FinCEN)2024年跨境支付报告指出,12%的乱码卡交易涉及灰色地带。典型案例显示,某用户通过嵌套五层虚拟卡进行加密货币套现,最终触发银行反欺诈系统的深度调查。这种技术中立的工具正成为合规监管与技术创新博弈的前沿阵地。

未来发展与技术演进

生物特征绑定技术可能成为下一代乱码卡的发展方向。Visa实验室正在测试的掌纹支付系统,将动态卡号生成与用户生物特征哈希值结合,在增强安全性的同时满足KYC要求。这种技术突破或将解决当前匿名支付与监管合规的矛盾。

区块链技术的融入正在改变行业格局。摩根大通开发的Onyx系统,通过私有链记录虚拟卡生命周期,在保证用户隐私的前提下为监管机构提供审计接口。这种可验证匿名性(Verifiable Anonymity)框架,可能成为未来虚拟支付工具的标准架构。

在数字经济与隐私保护的双重维度下,乱码卡技术展现出了强大的适应性与争议性。消费者在享受支付自由的需警惕技术滥用带来的法律风险。行业发展的关键,在于建立既能保障用户隐私权,又不妨碍金融监管的技术平衡点。未来研究应着重探索可审计加密算法与智能监管协议,在技术创新与金融稳定之间寻找最大公约数。