在现代化城市发展进程中,建筑产品早已超越单纯的物理空间属性,演变为承载社会需求、技术突破与人文价值的综合载体。从迪拜哈利法塔的垂直城市理念到北京大兴机场的智能航站楼,建筑产品通过系统性创新持续突破行业边界。这类"精品"——即通过高标准、全流程控制实现品质跃迁的建筑成果——正以功能性、可持续性与文化表达的深度融合,重新定义人类生活空间的未来形态。

功能性:空间与需求的精准适配

建筑产品的本质功能在于满足人类活动的空间需求。上海中心大厦通过双层幕墙系统实现年均能耗降低21%,其风阻尼器系统可抵御12级台风,这印证了现代建筑在功能整合上的突破。英国建筑研究院(BRE)的评估体系显示,顶级建筑产品需在空间利用率、设备集成度等12项指标中达到A+评级。

功能创新更体现在动态适应性层面。新加坡Oasia酒店通过立体绿化系统,使建筑表皮随季节变化调节通风效率;日本丰洲市场采用抗震液化技术,在2018年北海道地震中保持结构零损伤。这些案例证明,当代建筑产品正从静态容器转变为具有环境响应能力的"活体系统"。

可持续性:全生命周期的生态闭环

绿色建筑评估标准(LEED)的数据显示,精品建筑产品的碳排放强度较普通建筑降低40%-65%。这种优势源于材料技术的革新:交叉层压木材(CLT)的应用使温哥华Brock Commons学生公寓减少2431吨碳排放,相当于530辆汽车的年排放量。

全周期生态管理正在重塑行业标准。悉尼歌剧院2016年启动的能源改造工程,通过太阳能薄膜与海水冷却系统组合,使运营能耗降低75%。英国建筑设计师托马斯·赫斯维克提出的"可拆卸建筑"概念,已在伦敦奥运会场馆建设中实现90%构件的重复利用率,这标志着建筑产品进入"循环经济3.0时代"。

文化性:物质载体的精神表达

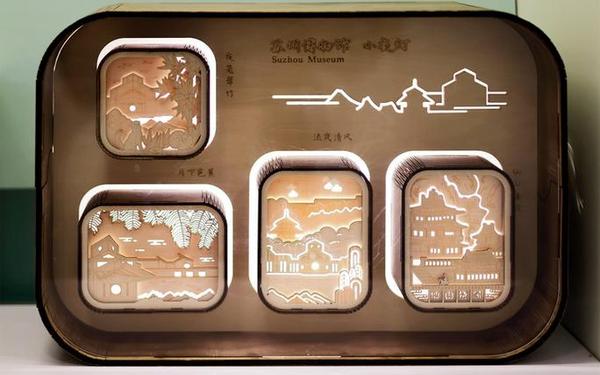

建筑史学家肯尼思·弗兰姆普敦强调:"伟大建筑是凝固的时代宣言"。苏州博物馆新馆通过片石造景技艺,将宋代《平江图》的意象转化为三维空间叙事;扎哈·哈迪德设计的澳门摩珀斯酒店,用曲面钢结构重构了东方"龙鳞"的形态隐喻。这些设计证明,建筑产品正在成为文化基因的物化载体。

数字技术拓展了文化表达的维度。MAD建筑事务所的"云洞图书馆"运用BIM技术,将海南岛的地质特征转化为参数化设计语言。阿联酋未来博物馆则通过14000块阿拉伯书法浮雕单元,构建出传统文字与现代结构的时空对话,该项目获得2022年CTBU化地标特别奖。

智能化:数字孪生驱动效能革命

建筑信息模型(BIM)技术的普及使设计误差率从传统模式的7%降至0.2%。深圳平安金融中心通过数字孪生系统,实现楼宇设备故障预测准确率达98%,运维成本降低32%。这种虚实交互的技术范式,正在重构建筑产品的价值创造方式。

物联网技术的嵌入赋予建筑感知能力。谷歌湾区总部采用85000个传感器实时监测环境参数,自动调节系统每年节省电能180万千瓦时。清华大学江亿院士团队的研究表明,智能建筑可通过机器学习优化能耗策略,在2030年前实现零碳运营的技术可行性。

【总结与展望】

当代建筑产品的演变轨迹显示,其核心价值已从空间供给转向系统化解决方案的输出。在功能性、可持续性、文化性与智能化的多维突破中,行业正经历从"建造"到"智造"的范式转换。未来研究可重点关注生物材料在结构体系中的应用、建筑自主响应系统的神经网路优化,以及文化遗产的数字化转译机制。正如普利兹克奖评委亚历杭德罗·阿拉维纳所言:"下一代建筑产品将成为调节人地关系的智慧界面",这种转变不仅关乎技术升级,更是人类文明演进的空间注解。