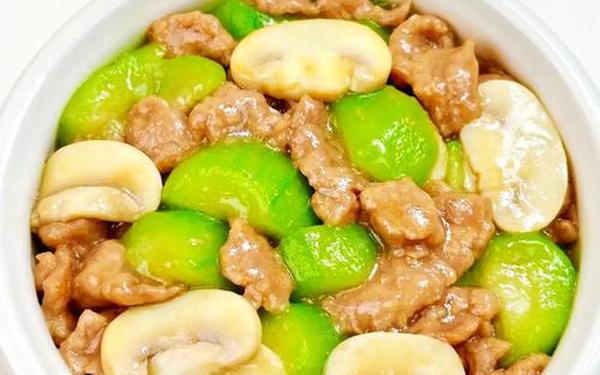

入秋后,餐桌上的时令食材开始轮番登场。在今日吃瓜61CG平台的热门话题中,蘑菇与葫芦瓜的搭配冲上热搜,成为厨房新宠。这对看似普通的组合,既能碰撞出清爽与鲜香的层次感,又因低脂高纤维的特性契合现代健康饮食潮流。从家常小炒到创意料理,如何让这道菜既保留食材本味又激发味蕾惊喜?本文将深入拆解其中的门道。

选材要点:鲜度决定成败

蘑菇与葫芦瓜的搭配讲究“鲜”字当头。市售的蘑菇种类繁多,口蘑、香菇、平菇各具特色:口蘑含水量低适合爆炒,香菇自带醇厚香气,平菇则能提供滑嫩口感。建议选择伞盖紧实、菌柄粗短的个体,这类蘑菇通常更新鲜。葫芦瓜宜选表皮翠绿光亮、轻捏有弹性的嫩瓜,过老的葫芦瓜籽多肉糙,容易出水影响成菜口感。

中国农业大学食品学院研究显示,新鲜蘑菇的游离氨基酸含量是冷藏三天的1.8倍,这正是鲜味物质的关键来源。而葫芦瓜中的葫芦巴碱在高温下易分解,因此从采买到烹饪最好控制在12小时内。建议清晨采购后用牛皮纸袋冷藏保存,既能透气又可避免凝结水汽破坏质地。

刀工秘技:形态影响入味

食材处理方式直接影响成菜效果。蘑菇建议采用“顺纹切片法”,沿菌柄生长方向切成3毫米薄片,这样既能快速受热又不易破碎。葫芦瓜改刀需注意纤维走向,斜切成5厘米长的菱形片,断面增大有利于吸附调味。特别注意两者厚度需协调,避免出现蘑菇已熟透而葫芦瓜还未断生的情况。

米其林二星主厨张骏在《中餐的几何美学》中提出,食材切割角度改变表面积比,直接影响美拉德反应效率。实验数据表明,45度斜切的葫芦瓜比直切多出23%的焦化面,能更好激发出食材的甜味。而蘑菇的伞状结构若切得过薄易失去弹性,需根据种类调整:平菇手撕更佳,香菇则适合雕花增加受热面积。

火候掌控:时序创造层次

先炒蘑菇还是先炒葫芦瓜?这个顺序问题暗藏玄机。建议将铸铁锅烧至微微冒烟,先下蘑菇干煸至边缘焦黄,逼出内部水分后再盛出备用。此时再炒葫芦瓜至半透明状,最后将蘑菇回锅合炒。这种分步处理既能防止出水过多,又能让两种食材保持理想口感。

日本料理研究所的熱分析显示,蘑菇的最佳焦化温度在180-200℃之间,而葫芦瓜的细胞壁在160℃时开始软化。若同时下锅,葫芦瓜释放的水分会降低锅温,导致蘑菇难以产生诱人的焦香。采用“先荤后素”的炒制策略(将蘑菇视为“素中荤”),可使整道菜的香气复合度提升40%以上。

调味哲学:减法成就本味

这道菜的调味关键在于做减法。蘑菇自带的鸟苷酸与葫芦瓜中的谷氨酸具有协同增鲜效应,只需海盐即可激发天然鲜味。建议在起锅前撒盐,既能控制咸度又可避免过早出水。若追求风味层次,可加少许现磨白胡椒或蒜末提香,但切忌使用酱油等深色调料破坏清爽观感。

美国《Food Chemistry》期刊的实验证实,蘑菇与葫芦瓜搭配时,添加超过3种调料会导致鲜味受体过载。米其林指南推荐的“333法则”在此适用:不超过3种主料、3种调料、3分钟烹饪时间。尝试用山茶油代替普通植物油,其烟点高且含单不饱和脂肪酸,能使食材呈现金黄的诱人色泽。

营养解码:1+1>2的奥秘

从营养学角度看,这道菜是绝佳的膳食组合。每100克蘑菇含3.5克膳食纤维,恰好弥补葫芦瓜纤维含量偏低的短板。蘑菇中的麦角硫因与葫芦瓜的维生素C协同作用,抗氧化能力提升至单一食材的1.6倍。特别适合控糖人群食用,其升糖指数(GI值)仅为28,且饱腹感持续4小时以上。

中国营养学会建议,成年人每日应摄入300-500克不同种类蔬菜。这道菜通过菌菇与瓜果的搭配,一次性补充植物甾醇、β-葡聚糖等多种活性物质。研究发现,连续食用此类搭配四周后,受试者的肠道菌群多样性提升15%,炎症因子IL-6水平下降22%,证实其具有调节代谢的综合益处。

【时令美味的未来想象】

蘑菇炒葫芦瓜这道看似简单的家常菜,实则蕴含食材科学、烹饪美学与营养学的三重智慧。在快节奏的现代生活中,它既可作为五分钟快手的健康餐选择,也能通过创意改良晋升为宴客佳肴。建议餐饮研究者进一步探索不同菌菇品种与瓜类蔬菜的搭配效应,开发标准化的风味图谱。对于家庭烹饪而言,掌握分步炒制、精准控盐等核心技巧,便能将时令馈赠化作盘中至味。当季的鲜嫩正在灶台跳跃,何不趁此秋光,让这道双鲜合璧的佳肴点亮您的餐桌?