在人际交往中,话题的选择如同打开一扇门,决定了对话的深度与温度。一个能引发共鸣的刺激话题,不仅能打破尴尬的沉默,还能让人与人之间的联结更紧密。无论是初次见面的试探,还是老友重逢的畅谈,恰到好处的主题往往能点燃思维的火花,让交流从“寒暄”跃升为“共鸣”。而如何找到这些话题,并驾驭它们的边界,既是一门艺术,也是一项值得探讨的社交技能。

情感共鸣:拉近距离的密钥

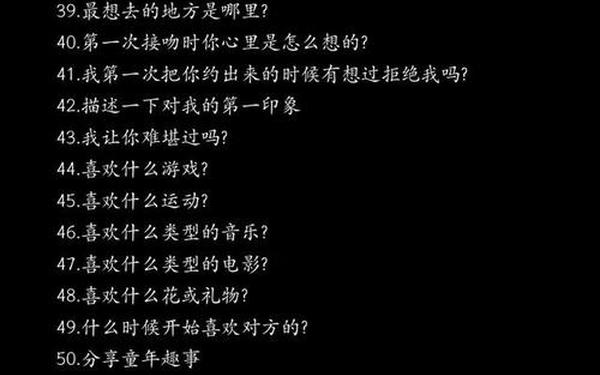

童年经历与家庭故事是打开情感共鸣的经典钥匙。心理学家朱迪斯·赫尔曼在《创伤与复原》中指出,分享童年回忆能快速建立信任感,因为这段经历塑造了人的核心情感模式。例如,谈论“记忆中最温暖的生日礼物”或“小时候被父母误解的趣事”,既能引发幽默感,又容易让对方卸下心防。

而旅行中的意外插曲则是另一种高效的情感催化剂。美国社会学家艾琳·柯恩的研究发现,人在陌生环境中的经历往往带有强烈情绪色彩。分享“在异国迷路后遇到善意帮助”或“尝试古怪食物的尴尬体验”,不仅能展示个人价值观,还能激发对方分享类似故事的欲望,形成“共情循环”。

社会热点:碰撞思想的棱角

科技争议正在成为新一代的聊天富矿。从人工智能是否该拥有情感权限,到基因编辑技术的道德边界,这类话题天然具备思辨性。麻省理工学院媒体实验室的调研显示,75%的受访者认为讨论科技能帮助他们重新审视自身价值观。但需注意避免陷入非黑即白的争论,转而探讨“如果自动驾驶必须选择撞向老人还是儿童”这类具体情境,往往更能激发深度思考。

环保议题的在地化延伸则提供了更接地气的切入点。比起泛泛谈论气候变化,聚焦“社区垃圾分类的实际困境”或“快时尚与个人消费的平衡”,能将宏大叙事转化为可操作的日常对话。伦敦政治经济学院的环境政策专家马克·马斯林建议,用“你最近尝试过哪些环保小行动?”作为开场,既轻松又能引发实用经验交流。

个人成长:穿透表象的镜像

职业转型的困惑与顿悟始终是成年社交中的高共鸣话题。领英2023年全球职场报告显示,89%的受访者愿意在非正式场合讨论职业焦虑。重点不在于展示成功轨迹,而是坦诚分享“从设计师转行卖咖啡的心路历程”或“35岁重返校园的自我怀疑”。这种脆弱性的展露,往往比炫耀成就更能获得真诚回应。

兴趣爱好的演化史则像一面多棱镜,折射出人的性格变迁。哈佛大学社会心理学家苏珊·平克提出,询问“为什么你从摇滚乐转向古典音乐”比直接谈论音乐类型更有价值。这类话题能揭示审美变化背后的生活转折,例如创业压力如何让某人重拾绘画疗愈,或者育儿经历怎样改变了对文学的理解维度。

未来想象:编织可能性的网络

太空移民的平民化讨论正在突破科幻边界。SpaceX的星舰计划与中国空间站常态化运营,让“如果有机会去月球定居你会带什么”不再是幻想问题。天体物理学家尼尔·泰森建议,此类话题应聚焦具体选择:“带纸质书还是电子阅读器?”“种植土豆还是蓝藻?”这些细节能巧妙暴露人的风险偏好与生活哲学。

虚拟与现实的身份博弈则直指数字化生存的核心矛盾。当Meta的元宇宙遭遇苹果Vision Pro,讨论“线上人格是否比现实自我更真实”或“数字遗产该如何继承”,既能触及技术前沿,又能引发对存在本质的思考。斯坦福大学虚拟互动实验室发现,这类话题在Z世代中的讨论热度同比增加了210%。

在信息过载的时代,优质对话愈发成为稀缺资源。从情感共鸣到未来想象,真正“刺激”的话题不在于猎奇,而在于搭建思维碰撞的脚手架。它们需要兼具开放性(避免是非题)与安全性(不触碰隐私红线),在分享与倾听的平衡中创造价值。未来的研究方向或许可聚焦文化差异对话题敏感度的影响,或是开发基于AI的实时话题匹配系统。但无论如何,人类对真诚连接的渴望,始终是驱动深度对话的永恒内核。